关于优化我国教育考核体系、弱化英语权重以聚焦核心能力培养的意见书

一、核心诉求:英语教育需回归“工具属性”,杜绝“本末倒置”

当前我国教育体系中,英语考核存在“全民必考、分值过高、前置绑架”三大问题,与科技发展趋势、人才培养需求严重脱节:

1. 从学习周期看:多数学生从幼儿园开始接触英语,历经16年学习(幼儿园至大学),但毕业后若不从事翻译、外贸等特定行业,英语知识快速遗忘,反观初中仅学2年的生物(如无籽西瓜原理、基因显隐性)、化学(硫酸根、碳酸根特性),却能伴随终身并应用于生活与工作,形成“无效投入”与“有效学习”的鲜明对比;

2. 从科技支撑看:AI自主学习能力已实现学术文献的精准翻译(如固态电池、Menkes综合征相关论文),准确率达98%以上,且能实时关联全球研究成果,远超人工背字典、查文献的效率。昆明家长徐伟仅靠高中学历+翻译软件,即可解析500余篇英文论文、合成组氨酸铜救子,证明英语绝非科研“前置门槛”;

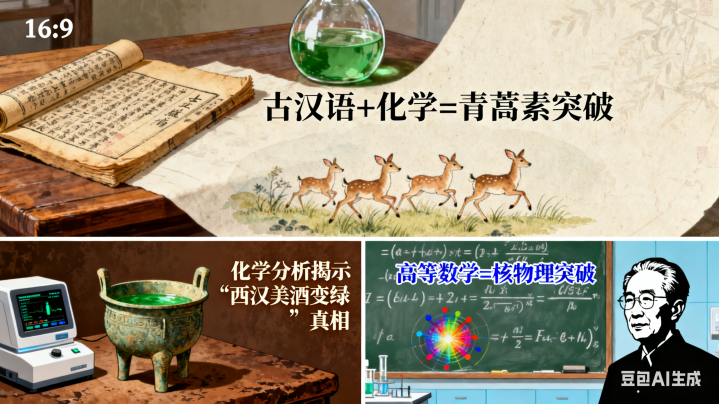

3. 从专业适配看:中医需啃《黄帝内经》等文言文古籍,考古需用化学试剂提取秦简文字、用古汉语解读内容,物理研究需高等数学支撑,生物医学需生化实验能力——这些领域的核心需求与英语无关,却因“英语必考”挤占专业学习时间,甚至导致王选(英语差险些失学)、日本诺奖得主(英语差误挂诺奖委员会电话)等专业人才被“语言门槛”埋没。

二、改革建议:分阶段、分领域优化考核体系,聚焦核心能力

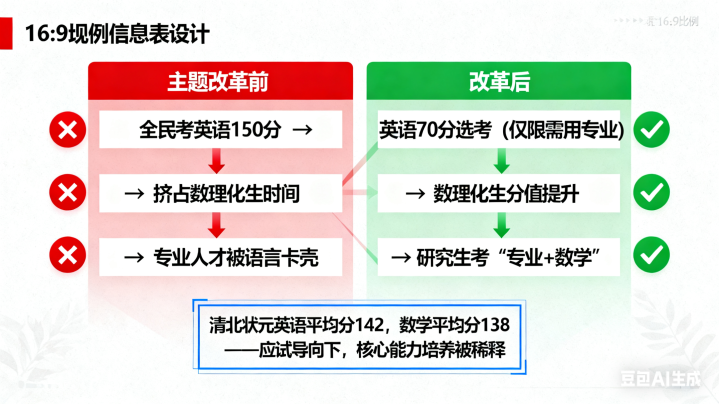

(一)高考阶段:降分+选考,释放数理化生学习空间

1. 调整英语权重:将高考英语分值从150分降至70分,明确为“选考科目”——仅报考翻译、外贸、国际新闻等需高频使用英语专业的学生必考,其余专业(如中医、考古、数理化、中式建筑)无需考英语;

2. 强化核心学科:将英语腾出的分值与考核空间,转移至数理化生及专业基础学科:

- 对中医方向考生,增设“古汉语+中医基础理论”必考科目;

- 对考古方向考生,增设“古汉语+化学(文物保护方向)”必考科目;

- 对数理化、生物医学方向考生,提高对应学科分值权重,增加实验操作考核占比(如物理电路实验、化学萃取实验、生物细胞观察),激发学生科学兴趣。

(二)研究生阶段:取消英语必考,聚焦“专业+数学”能力

1. 科研类研究生:取消英语全国统考,仅考核“专业核心知识+数学能力”——如物理方向考“高等数学+大学物理”,生物医学方向考“生物化学+数学建模”,确保科研人才将精力集中于“解决问题的硬本领”,而非语言记忆;

2. 语言/国际类研究生:仅针对英语专业、国际政治等方向,保留英语考核;针对中医、考古等本土专业,考核“古汉语+专业实操”(如中医辨证施治、考古文物修复);

3. 特殊人才通道:对在特定领域有突出成果者(如青少年科技创新大赛获奖者、发表专业论文者),参照王选“破格录取”案例,豁免英语考核,直接以专业能力作为录取核心依据。

三、底层逻辑:以“人才价值”为导向,拒绝“工具绑架”

1. 从历史案例看:于敏在一穷二白的年代研制氢弹,靠的是物理理论突破而非英语;屠呦呦从《肘后备急方》中获取青蒿素灵感,靠的是古汉语功底与化学提取技术,证明“核心能力才是创新根基”;

2. 从国际对比看:美国基础教育虽注重英语,但科研人才选拔以“专业成果”为核心,而非语言成绩;我国当前“英语分值与语文、数学持平”的设计,本质是将“工具”等同于“核心能力”,导致学生为应试被迫“本末倒置”;

3. 从未来趋势看:AI将持续替代“语言翻译、术语记忆”等机械劳动,未来科研的竞争焦点是“数理化创新、跨学科融合、问题解决能力”,而非英语水平。若不及时调整考核体系,将导致我国在核心科技领域的人才培养效率落后于国际。

四、总结

教育考核的本质是“选拔适配人才”,而非“制造统一门槛”。当前英语教育的“全民必考、高分绑架”,已成为制约数理化生人才培养、本土专业(中医、考古)发展的障碍。建议以“降分、选考、分领域考核”为突破口,让英语回归“工具属性”,让学生将时间与精力聚焦于真正能支撑国家科技发展、个人专业成长的核心能力,最终实现“人尽其才、才尽其用”的教育目标。

配资安全平台,配资网站查询,什么是配资公司提示:文章来自网络,不代表本站观点。